40代から始める投資日記・届いた優待紹介と銘柄選びのコツ

こんにちは!40代から投資を始めたハルです。

投資を始めて数ヶ月、ついに我が家にも初めての株主優待が届きました!

郵便受けに企業からの封筒を見つけた時の高揚感、そして封を開けた瞬間の「おおっ!」という小さな感動。

これは、投資の大きな楽しみの一つですね。

今回は届いた優待の紹介と、「なぜこの株を選んだのか?」という超リアルな本音と共にご紹介します。

また優待投資を行う上での注意点や銘柄の選び方なども解説!

銘柄選びの参考になれば幸いです。

※この記事では紹介した銘柄の購入を推奨するものではありません。

購入は自己責任でお願いします。

この記事でわかること

- 40代投資で注目の株主優待銘柄が分かる

- 優待をもらうための基礎知識が身につく

- 優待株投資のリスクと回避法が理解できる

- 新NISAを活用した優待投資のポイントが分かる

40代からの投資ブログ・届いた株主優待銘柄

- セントケア・ホールディング

- ODKソリューションズ

- クリエイト・レストランツ・HD

- 空港施設

- シード

セントケア・ホールディング

セントケア・ホールディングは、安定した配当と長期保有で価値が高まる株主優待制度が大きな魅力の企業です。

特に、将来を見据えた資産形成を目指す40代の投資戦略において、ポートフォリオの安定性を高める銘柄として注目されています。

因みに私は配当目的で購入しています。

購入した理由は以下の通りです。

16年以上の連続増配実績

この企業の最大の魅力は、なんといっても16年以上にわたる連続増配の実績です。

これは、安定した経営基盤と株主への還元を重視する姿勢の表れと言えるでしょう。

業績が景気の波に左右されにくいディフェンシブな特性を持つ介護事業を主力としているため、安定した収益を背景に、今後も継続的な増配が期待されます。

長期保有で価値が3倍になる優待

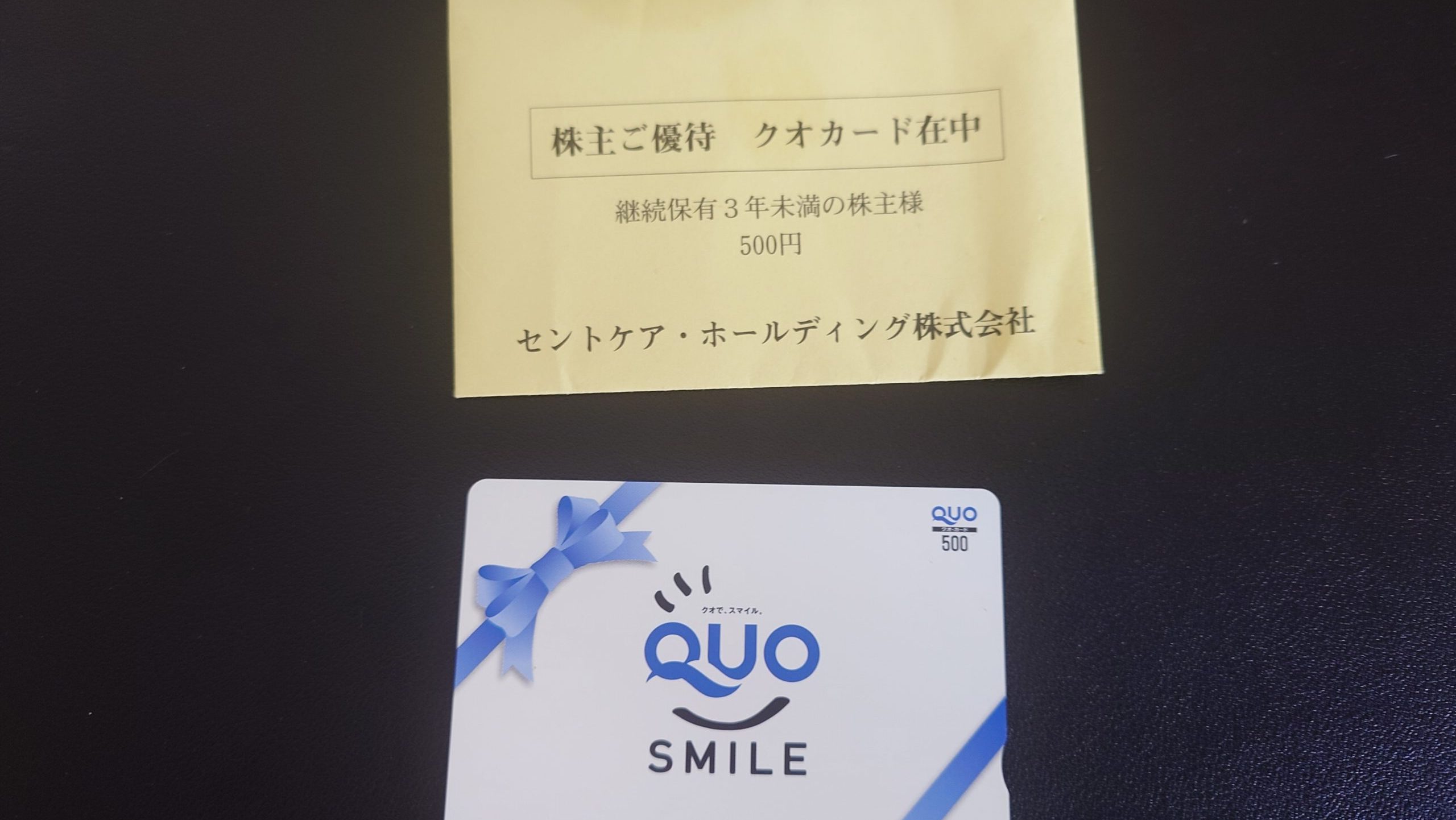

株主優待の内容は、多くの人に喜ばれるQUOカードです。

100株の保有で500円分のQUOカードがもらえますが、特筆すべきは長期保有の優遇制度です。

100株を3年以上継続して保有すると、もらえるQUOカードが1,500円分に増額されます。

これは、長く応援してくれる株主を大切にするという企業のメッセージであり、長期的な視点で資産を育てたいと考える投資家にとっては非常に魅力的です。

| 株価 | 778円 |

|---|---|

| 最低投資金額 | 77,800円 |

| 予想配当利回り | 約3.98% |

| 株主優待(100株) | QUOカード500円分(3年以上で1,500円分) |

注意点:制度変更のリスク

主力事業である介護サービスは、国の介護保険制度に大きく依存しています。

そのため、将来的な制度改定や報酬の見直しなどが、企業の業績に影響を与える可能性がある点は理解しておく必要があります。

実際に近年の利益減少は人件費の高騰に加え、人材不足によるものです。

こういった課題が解決できるか、今後も注視する必要があります。

購入理由

私がこの株を購入した理由を挙げていきます。

事業内容

連続増配

安定した成長

長期優遇の株主優待

私が配当目当てに株を購入する際の基準は、売り上げや利益が右肩上がりで、減配をしていない事。

他にもありますが、特に重要視しているのが上記の2点です。

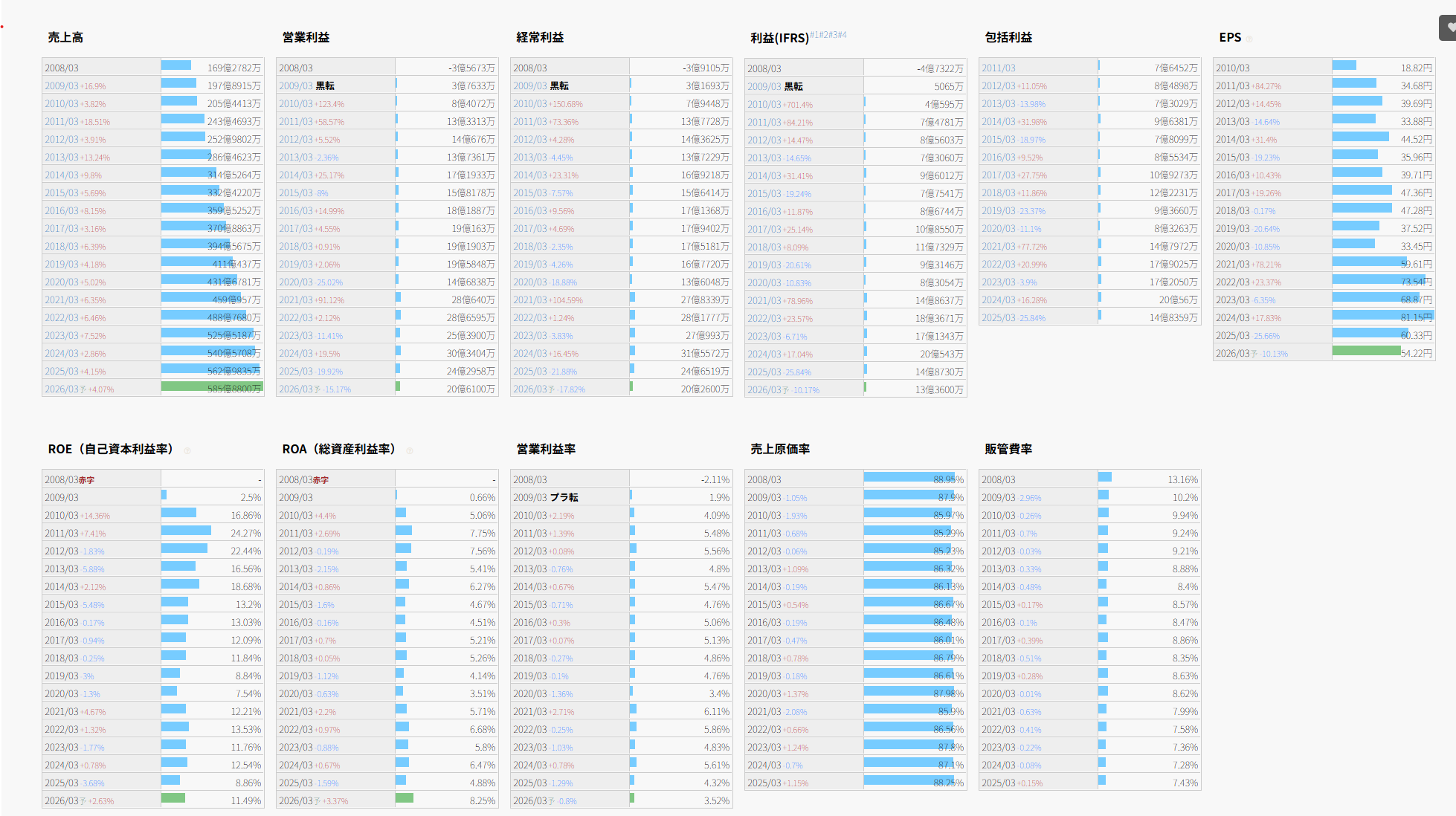

上記の画像にあるように業績は売上に関して右肩上がりで、利益に関しては近年足踏みしているものの比較的安定していると言えます。

また配当金に関しては、減配しておらず少しずつ増配を続けていいます。

そして私のポートフォリオは景気敏感株の割合が高かった為、ディフェンシブ銘柄を増やしたいと考えこの銘柄を購入しました。

ODKソリューションズ

ODKソリューションズは、大学入試関連のシステム開発などを手掛ける企業です。

株価が比較的低位で投資を始めやすいことに加え、年に2回の優待やユニークな「隠れ優待」が存在し、投資の楽しさを感じさせてくれる銘柄と言えます。

私は優待目的で購入しています。

年2回のQUOカード優待

この銘柄は、3月と9月の年2回、株主優待を実施しています。

100株保有でそれぞれ500円分、年間で合計1,000円分のQUOカードが受け取れます。

多くの企業が年1回の優待である中、半年に一度の楽しみがあるのは嬉しいポイントです。

さらに、セントケア・ホールディング同様、3年以上の長期保有で優待額が倍の1,000円分(年間2,000円分)に増額される制度もあります。

議決権行使でさらにお得に

ODKソリューションズの最大の特徴は、「隠れ優待」とも呼ばれる議決権行使による謝礼です。

株主総会の議決権をインターネットなどを通じて行使するだけで、追加で500円分のQUOカードがもらえます。

これは、株主としての経営参加を促すユニークな取り組みであり、投資家はこの制度を活用することで、実質的な利回りをさらに高めることが可能です。

議決権の行使は、株主が持つ重要な権利の一つです。

その権利を行使するだけで優待がもらえるのは、非常にお得感がありますね。企業と株主の良好な関係を築こうとする姿勢がうかがえます。

| 株価 | 599円 |

|---|---|

| 最低投資金額 | 59,900円 |

| 予想配当利回り | 約1.67% |

| 株主優待(100株) | QUOカード計1,000円分(年2回)+隠れ優待500円分 |

購入理由

この株を購入したのは、完全に優待目当てです。

優待目当ての候補はいくつかあったのですが、その中で株価が安値圏だったため購入しました。

ちなみに私が購入した金額は550円です。

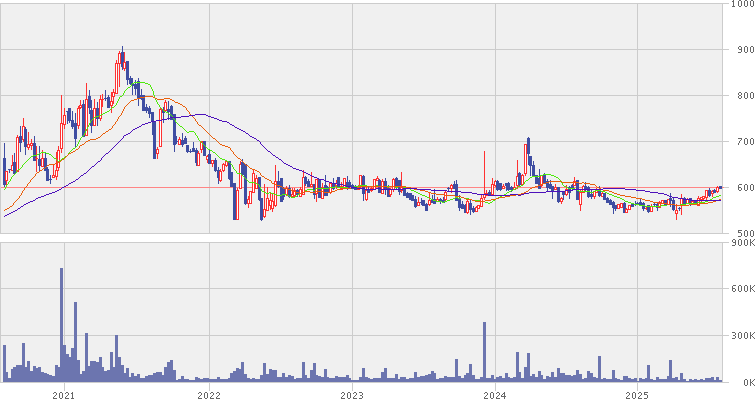

過去5年の週足チャート

このチャートを見ても過去5年で500円を下回ることが無く、最近では株価の上下も少ない、ヨコヨコの展開が続いてます。

個人的にはこういった値動きの方が安心してホールドできるので、購入の決め手の一つになりました。

ちなみに配当推移は2013年に12円だった以外は10円の配当を維持しています。

クリエイト・レストランツ・HD

クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、「磯丸水産」や「つけめんTETSU」など、多彩なブランドの飲食店を全国に展開する企業です。

外食好きには非常に魅力的な食事券の優待に加え、最近発表された株式分割により、投資家からの注目がさらに高まっています。

株式分割による投資単位の引き下げ

2025年9月1日を効力発生日として、1株を2株に分割する株式分割が予定されています。

これにより、株主になるために必要な最低投資金額が現在の半分になる見込みです。

これまで「株価が高くて手が出しにくい」と感じていた投資家にとっても、より投資しやすい環境が整うことになります。

分割後も魅力的な優待制度

株式分割に伴い、株主優待制度も変更されますが、実質的には拡充となる可能性が高いです。

例えば、分割前に100株(優待券4,000円分/年)を保有していた場合、分割後は200株となり、新しい制度では6,000円分/年の優待券がもらえる計算になります。

使える店舗の多さと利便性は変わらず、より多くの優待を受けられるようになるのは大きなメリットです。

購入のポイント

優待目的の投資において、外食優待は特に人気のジャンルと言えます。

特に有名な外食系チェーンを展開している企業の株価は高く、簡単に手は出せません。

代表的なところでいうと、マクドナルドは約60万円、すかいらーくは約30万円、吉野家も33万円など

中々手を出しづらいのですが、ここは20万円以内で購入できます。

さらに株式分割されれば、10万円以内でも100株購入できる可能性が高いです。

また店舗も種類豊富で、磯丸水産やかごの屋、しゃぶ菜、つけめんTETU

他にもショッピングモールや高速道路のSAの店舗など様々な業態のお店で使うことができるのも魅力的です。

さらに外食系の株では配当無しで優待のみという銘柄も多いのですが、クリレスは配当もあります。

2021年、2022年とコロナによる業績悪化で無配転落があったものの、その後は配当も復活。

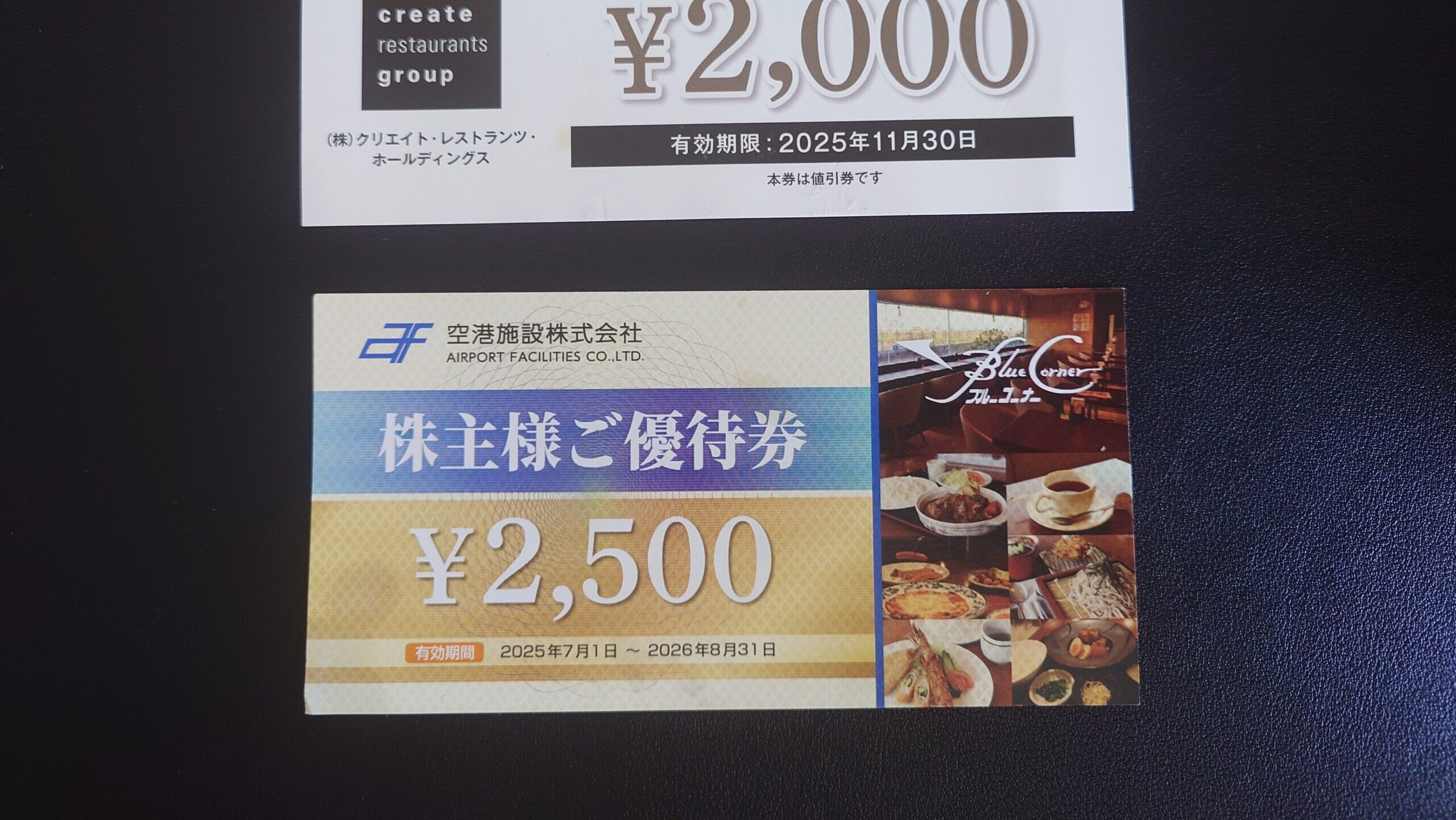

空港施設

空港施設は、羽田空港などで不動産賃貸事業を行う企業です。

この銘柄は、株主優待が必ずしも永続的ではないという、投資における重要な教訓を示してくれました。

優待投資を行う上で、全ての投資家が知っておくべき事例と言えるでしょう。

突然の優待廃止とその背景

この企業は、2025年5月に株主優待制度の廃止を突然発表しました。

通常、優待廃止は株価の下落要因となりますが、空港施設の場合は異なりました。

廃止された優待は「羽田空港の特定店舗でしか使えない」という利便性の低いものだったため、優待を廃止する代わりに配当を増やす「株主還元強化」策が市場から好意的に受け止められ、株価は逆に上昇したのです。

優待は「おまけ」と考える視点

この事例から学べるのは、株主優待はあくまで企業の利益還元策の一つであり、絶対的なものではないということです。

企業の経営方針の転換や業績の変動によって、内容は変更されたり、廃止されたりするリスクが常に伴います。

そのため、優待内容だけに惹かれるのではなく、その企業の本来の事業内容や業績、財務状況をしっかりと分析することが、長期的に安定した投資を行う上で不可欠となります。

優待の魅力度と企業のファンダメンタルズ(基礎的条件)を総合的に判断することが、優待株投資で成功するための鍵となります。

魅力的な優待でも、業績が悪化している企業には注意が必要です。

購入理由

この株を購入したのも優待目的でした。

いまでは株価が上がってしまいましたが、私は100株で58,150円で購入。

これで2,500円分の食事券と配当金で総合利回約8%という利回りの高さが魅力でした。

その後優待廃止と株主還元強化の施策が発表され株価は上昇。

2倍近く上昇しているため売却も考えていますが、2026年から配当性向の引き上げ、又はDOEを3%の高い方を導入するとしています。

その為配当金目当てに保有し続けたいと考えています。

シード

コンタクトレンズおよびケア用品の製造・販売大手であるシードは、5万円以下という比較的少額から投資できる手軽さが魅力の銘柄です。

ただし、この企業の株主優待を受け取るためには、一つ重要な条件があるため注意が必要です。

「1年縛り」の継続保有条件

シードの株主優待を得るためには、株主名簿に1年以上継続して記載される必要があります。

※この一年縛りは今年から導入され、私は導入される前に購入したので、このタイミングで優待が届きました。

つまり、株を購入してすぐに優待がもらえるわけではないのです。

この「1年縛り」と呼ばれる条件は、短期的な売買を目的とする投資家を避け、長期的に企業を応援してくれる安定株主を重視する目的で導入されています。

優待目的で投資を検討する際は、こうした条件の有無を事前に必ず確認することが大切です。

選択肢の豊富な優待内容

1年以上の保有条件をクリアすれば、非常に魅力的な優待が待っています。

優待内容はポイント制で、コンタクトレンズの割引券や自社のケア用品セットのほか、QUOカードや地方名産品など、複数の選択肢から好きなものを選べます。

コンタクトレンズを利用しない人でも楽しめる内容となっており、3年以上の長期保有でポイントが増額されるなど、長く保有するメリットも大きい制度です。

優待内容: 3つのコースから1つを選択

Aコース: コンタクトレンズ1枚を特別価格で購入できる優待券

Bコース: 自社コンタクトレンズケア用品セット

Cコース: 1,000円相当のQUOカードや名産品と交換できるポイント

※100株以上を3年以上継続保有すると、Cコースのポイントが3,000円相当に増額。

購入理由

こちらの株も優待目的で購入しました。

私はコンタクトを使用している訳ではありませんが、QUOカードかカタログギフトの選択肢もあったため購入。

5万円以下で購入できて、かつ配当も2015年に1回だけ減配がありましたが、その後は連続非減配が続いています。

配当と優待合わせた総合利回りは5%を超えているのも購入の決め手となりました。

配当実績

40代からの投資で成功率を上げる知識

- お宝優待株を自分で探す方法

- 権利付き最終日とは?いつまでに買う?

- 優待廃止のサインを見抜くチェック法

- 新NISAの成長投資枠で優待株を買う

- 賢い40代投資で資産を増やすコツ

お宝優待株を自分で探す方法

魅力的な株主優待銘柄は数多く存在しますが、自分に合った「お宝」を見つけるには少しコツがいります。

ここでは、初心者でも実践できる優待株の探し方を3つのステップで紹介します。

これらを活用すれば、投資の選択肢が格段に広がるでしょう。

ステップ1:証券会社のスクリーニング機能を使う

まずは、お使いの証券会社のウェブサイトが提供する「スクリーニング」機能を活用してみましょう。

これは、様々な条件を指定して銘柄を絞り込むツールです。

例えば、「株主優待あり」「優待内容:金券・商品券」「最低投資金額:10万円以下」といった条件で検索すれば、自分の予算や好みに合った候補を簡単に見つけ出すことができます。

ステップ2:株主優待情報サイトを参考にする

次に、株主優待に特化した情報サイトを参考にするのも有効な手段です。

多くのサイトでは、人気の優待ランキングや利回りランキングが掲載されており、今どんな銘柄が注目されているのかを把握できます。

私は雑誌の「ダイヤモンドZAI」を良く読んでいます。

また、優待の新設、変更、廃止といった最新ニュースもまとめられているため、情報収集の拠点として活用できます。

ステップ3:SNSで個人投資家の声をチェックする

最後に、X(旧Twitter)などのSNSで情報を集める方法もおすすめです。

「#株主優待」や「#優待生活」といったハッシュタグで検索すると、実際に優待を受け取った個人投資家のリアルな感想や写真を見ることができます。

公式サイトの情報だけでは分からない、優待の使い勝手や満足度などを知る上で非常に役立ちます。

会社情報をチェック

上記のツールで投資したい企業を選んだら、必ず企業分析をしましょう。

会社の売り上げや利益、自己資本比率や有利子負債倍率、営業キャッシュフロー、配当性向などなど。

こうした情報をチェックすることで、優待廃止の可能性などを探ることができます。

また株を購入したものの、優待廃止されるリスクなどを下げることができます。

但しこういったリスクをゼロにすることはできません。

どんな企業でも短期的には業績が悪化することもあります。

そういったことも考慮に入れて購入の判断をしましょう。

権利付き最終日とは?いつまでに買う?

株主優待や配当金を受け取るためには、「権利確定日」の株主名簿に自分の名前が記載されている必要があります。

しかし、そのためには「権利付き最終日」までに株を購入しておかなければならず、この仕組みの理解は、優待投資における基本中の基本です。

優待をもらうためのタイムスケジュール

株の売買が成立してから、実際に株主として登録されるまでには2営業日かかります。

そのため、権利確定日の当日に株を買っても、その回の優待や配当を受け取ることはできません。

権利を得るためには、権利確定日の2営業日前にあたる「権利付き最終日」の取引終了時点で、株を保有している必要があります。

権利日が近づくにつれ、優待や配当権利取得の為、株を購入する人が増え、株価が上昇する傾向にあります。

一般的には40営業日前より購入するのが良いとされているので注意が必要です。

権利確定日の具体例(3月末決算の場合)

例えば、3月31日(火)が権利確定日の場合、その2営業日前の3月27日(金)が権利付き最終日となります。

この日の取引終了までに株を買えば、優待の権利が得られます。

「権利落ち日」の株価変動に注意

権利付き最終日の翌営業日を「権利落ち日」と呼びます。

この日になると、株を買ってもその回の優待や配当はもらえないため、優待目的で株を買っていた投資家の一部が株を売却する傾向があります。

その結果、権利落ち日には株価が下がりやすくなるという特徴があります。

この値動きを理解した上で、購入タイミングを計ることが重要です。

優待廃止のサインを見抜くチェック法

空港施設の例でも見たように、株主優待は企業の経営判断によって廃止されるリスクがあります。

空港施設の場合は株主還元強化というポジティブな理由だった為問題ありませんでしたが、優待廃止は株価暴落になることが多いです。

特に、業績悪化が理由で優待が廃止されると、株価の急落につながる可能性が高まります。

ここでは、そうした事態を避けるために、購入前に確認しておきたい業績のチェックポイントを3つ紹介します。

1. 営業利益は赤字続きではないか

まず確認したいのが、企業の本業の儲けを示す「営業利益」です。

一時的な赤字は様々な要因で起こり得ますが、この営業利益が3年以上連続で赤字となっている場合は注意が必要です。

本業で利益を出せていない状況では、株主への還元策である優待を維持する体力がなくなっている可能性があります。

2. 自己資本比率は低すぎないか

次に、企業の財務の健全性を示す「自己資本比率」を確認しましょう。

これは、総資産のうち返済不要の自己資本がどれくらいの割合を占めるかを示す指標です。

業種によって目安は異なりますが、一般的にこの比率が20%を下回るなど、極端に低い場合は財務状況が不安定であると考えられます。

健全な企業の目安としては、40%以上あると安心感が増します。

3. 配当は無理して出していないか

最後に、企業が稼いだ利益のうち、どれだけを配当金として支払っているかを示す「配当性向」も重要な指標です。

この数値が100%を超えている場合、それは利益以上の金額を配当として支払っている「タコ足配当」の状態を意味します。

このような無理な配当は長続きせず、いずれ減配や優待廃止につながる危険なサインと言えます。

企業の業績・財務状況・配当実績などを把握するのに役立つサイトが

「IRBANK」です。

新NISAの成長投資枠の使い方

2024年から始まった新NISAは、40代の資産形成において非常に強力なツールです。

その中でも、年間240万円まで投資できる「成長投資枠」を活用すれば、株主優待株への投資も可能です。

ここでは、新NISAで優待株を買うメリットとデメリットを解説します。

最大のメリットは「値上がり益」と「配当金」の非課税

新NISAで優待株を保有する最大のメリットは、投資で得られた利益が非課税になる点です。

具体的には、購入した株が値上がりした際の売却益(キャピタルゲイン)と、企業から受け取る配当金(インカムゲイン)の両方に税金がかかりません。

通常、これらの利益には約20%の税金がかかるため、非課税の恩恵は非常に大きいと言えるでしょう。

特に高配当株の購入にはオススメの制度です。

注意:株主優待そのものは非課税の対象外

NISAの非課税対象は、あくまで金融商品の売買で得た利益や配当金です。

QUOカードや食事券といった株主優待品そのものは、税法上「雑所得」に分類されますが、年間20万円以下の場合は原則として確定申告は不要とされています。

知っておきたいデメリットと注意点

一方で、デメリットも存在します。最も大きな点は、NISA口座で発生した損失は、他の課税口座(特定口座など)で得た利益と相殺する「損益通算」ができないことです。

また、一度NISAの非課税枠を使って投資すると、その株を売却しても枠の復活は翌年になるため、短期的な売買には向きません。

これらの特性を理解し、長期的な視点で保有できる銘柄を選ぶことが重要です。

賢い40代投資で資産を増やすコツ

- 40代からの資産形成に株主優待は有効な選択肢の一つ

- セントケアHDは16年以上の連続増配と長期優待が魅力

- ODKソリューションズは年2回優待と議決権行使による隠れ優待が特徴

- クリエイト・レストランツHDは株式分割でより投資しやすくなる見込み

- 空港施設の事例は優待が永続的ではない教訓を示す

- シードのように1年以上の継続保有が優待の条件となる銘柄もある

- 優待株を探す際は証券会社のスクリーニング機能が便利

- SNSでは個人投資家のリアルな優待の感想を参考にできる

- 優待の権利を得るには権利付き最終日までに株を保有する必要がある

- 権利落ち日には株価が下落しやすい傾向を理解しておく

- 優待廃止リスクを避けるには企業の業績確認が不可欠

- 営業利益の赤字続きや自己資本比率の低さは危険なサイン

- 新NISAの成長投資枠を使えば配当金や値上がり益が非課税になる

- NISA口座の損失は他の口座と損益通算できない点に注意

- 優待内容だけでなく事業の将来性や財務の健全性を総合的に判断する

関連記事

「40代から始めてももう遅い?投資生活の実態をブログで紹介」